Oggi è il 10 febbraio: un altro giorno dedicato alla storia e alla memoria. “Il Giorno del Ricordo”, per non dimenticare le vittime delle Foibe, un’altra triste e agghiacciante pagina di storia che per troppo tempo è stata ignorata. Ma la storia non fa sconti a nessuno e chi, ingiustamente per appartenenza a una razza o a un credo o a un’idea, viene eliminato e cancellato, presto o tardi tornerà a chiedere il conto, a noi tutti.

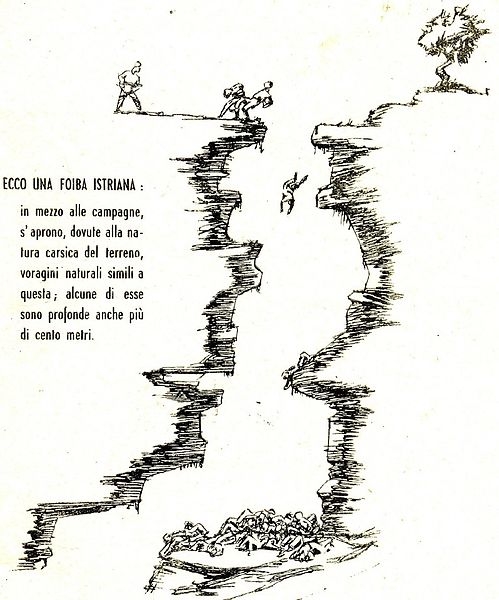

Ma andiamo con ordine e spieghiamo meglio i fatti. A partire dal 2005, viene celebrato il “Giorno del Ricordo”, per onorare i quasi ventimila italiani che furono sottoposti a torture, assassinati e gettati nelle Foibe – fenditure carsiche usate come discariche – dalle milizie della Jugoslavia di Tito, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Vittime delle Foibe ed esuli furono quegli italiani delle ex province italiane della Venezia Giulia, dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. Anche quest’anno, la Presidenza della Repubblica e le varie istituzioni regionali hanno lasciato spazio alle celebrazioni, quando ancora oggi si discute e il dibattito su quel periodo scalda fin troppo gli animi. Perché i morti sono morti e reclamano giustizia e rispetto.

Nel 1943, il regime fascista di Mussolini decretò il proprio fallimento con la riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. Fu sciolto il Partito fascista, venne dichiarata la resa dell’8 settembre, e ne seguì lo sfaldamento delle nostre Forze Armate. Nei Balcani, e precisamente in Croazia e Slovenia, con la disfatta dell’esercito italiano, le forze politiche comuniste guidate da Tito avevano sconfitto gli “Ustascia” – i fascisti croati agli ordini del dittatore Ante Pavelic e i “Domobranzi” – i ragazzi di leva sloveni. Dopo l’8 settembre 1943, in Istria e in Dalmazia i partigiani jugoslavi di Tito si vendicarono contro i fascisti che avevano amministrato questi territori con durezza, imponendo l’italianizzazione forzata alle popolazioni locali. Con il crollo del regime, i fascisti e tutti gli italiani “non comunisti” vennero considerati nemici del popolo.

E con il crollo del Terzo Reich nulla poteva più ostacolare gli uomini di Tito, il cui obiettivo era l’occupazione dei territori italiani. Nella primavera del 1945, l’esercito jugoslavo occupò l’Istria – territorio italiano, e dal ‘43 della “Repubblica Sociale Italiana” – puntando verso Trieste, per riconquistare i territori che, alla fine della Prima Guerra Mondiale, erano stati negati alla Jugoslavia. Gli jugoslavi occuparono Fiume e l’Istria interna, dando il via alle esecuzioni contro gli italiani. Ma non riuscirono a prendere la punta di diamante: Trieste. Allora la rabbia e la frustrazione crebbero e andarono a colpire persone ree solo di essere “Italiane”. Tra il maggio e il giugno del 1945, migliaia di italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia furono obbligati a lasciare la loro terra. Altri furono uccisi dai partigiani di Tito, gettati nelle Foibe o deportati nei campi sloveni e croati. Tra i primi a manifestare preoccupazione per ciò che stava accadendo fu, dal dicembre 1945, Il Presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, il quale presentò agli Alleati un rapporto con «una lista di nomi di 2.500 deportati dalle truppe jugoslave nella Venezia Giulia» e indicò «in almeno 7.500 il numero degli scomparsi». Ma le cifre erano ben al di sotto di quanto lo stesso De Gasperi avesse stimato perché dal 1943 al 1947 le vittime delle Foibe furono circa ventimila mentre gli esuli costretti ad abbandonare tutto furono circa duecentocinquantamila. Una strage e una deportazione perseguite su basi etniche, dunque. Tra le prime vittime della lunga lista: carabinieri, poliziotti e guardie di finanza, insieme ai militari fascisti della RSI superstiti e ai collaborazionisti. Il macabro rito dell’assassinio era eseguito tramite un “modus operandi”, che primeggiava con altri per efferatezza. I condannati venivano legati l’un l’altro con un lungo fil di ferro stretto ai polsi, e schierati sugli argini delle Foibe. Poi si faceva fuoco con i mitra, colpendo i primi tre o quattro della catena, i quali trascinavano con sé gli altri. Chi era ancora in vita restava per giorni in agonia sul fondo sopra gli altri cadaveri. Il “Trattato di Pace di Parigi” del 10 febbraio 1947 decise la sorte degli italiani. Alla conferenza di Parigi venne deciso che l’Italia avrebbe consegnato alla Jugoslavia, Zara, la Dalmazia, le isole del Quarnaro, Fiume, l’Istria e parte della provincia di Gorizia. Gli esuli emigrarono in Sud America, in Australia, in Canada, e negli Stati Uniti. Molti di quelli che scelsero l’Italia, ebbero non poche difficoltà per la visione filosovietica del “Partito comunista italiano”. Emilio Sereni, ministro per l’Assistenza post-bellica, fu tra quelli che valutò il problema come «propaganda reazionaria».

Solo dopo il 1989, con la caduta del muro di Berlino e lo sfaldarsi dell’Unione Sovietica, la storia d’Italia si arricchì di nuove pagine. Il 3 novembre 1991, il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga si recò in pellegrinaggio alla foiba di Basovizza chiedendo perdono per quel ferale silenzio durato cinquant’anni. Medesimo gesto da parte del Presidente, Oscar Luigi Scalfaro.

Fra il 1943 e il 1947 sono stati gettati nelle Foibe, vivi e morti, quasi diecimila italiani; tra essi oltre duecento erano i siciliani.

Lo scorso anno, Alessandro Faramo – nipote di un infoibato e figlio di un esule – durante una manifestazione tenutasi a Messina ha dichiarato: «Ogni italiano ha il diritto di conoscere questa storia. Io ho il dovere di raccontarla, di raccontare la storia di mia madre, che all’età di soli due anni e mezzo è rimasta orfana di padre, infoibato nel ‘43, la cui famiglia è stata praticamente sterminata dai partigiani di Tito. Mia madre, che separata dai suoi fratelli, si trovò a girovagare per l’Italia, fino a giungere a Santa Teresa, dove finalmente trovò una famiglia e venne adottata».

Ora, è chiaro che la storia è fatta e scritta da uomini, indi per cui provare a tacere o addirittura cancellare segni di sangue e di memoria può sembrare un’ottima idea per sostanziare il potere, ma quella stessa storia, fatta di storie umane, luminose o immerse nelle tenebre della tragedia, qualcosa deve pur avercela trasmessa. Usare e strumentalizzare i drammi e le vergogne, significa essere complici di chi della storia si è servito e si serve per suffragare le azioni passate e presenti. La storia non fa sconti a nessuno, e il ricordo e il dovere verso tutte le vittime di persecuzioni, le ignominie, l’eliminazione dell’idea di Essere Umano non possono e non devono essere campanilistico vessillo, per far propaganda da parte di sinistra, destra o centro. Gli eccidi, le morte sotto atroci e ingiuste sofferenze, patite dalle vittime, vanno ricordate e commemorate da chiunque, prima di tutto perché di persone si tratta. Lo scempio di slogan, che ogni anno si fa da ogni parte, sbandierando le cifre dei morti, come fosse qualcosa di cui vantarsi, è scempio ulteriore fatto sulla memoria di chi è stato ammazzato e dei parenti. Non è onorevole ma oltraggioso. Come lo è tirar fuori simile a merce scadente sul banco di un mercato: “E allora gli Armeni, i Sioux…”. Non è una gara sul ricordo, questa, poiché proprio adesso nel mondo – dai lager libici, all’annientamento dei siriani, passando all’eliminazione delle minoranze cristiane e a quella dei dissidenti politici nei regimi del Sud America – fatti tragici e aberranti si susseguono a ritmo indicibile.

Direi dunque di metterli da parte gli slogan, “E allora…”, e di stringerci in un civile rispetto per chi ha dato la vita, proprio per far sì che la vita e la morte non siano oggetto di propaganda ma simboli di Umanità. Onoriamo le vittime delle Foibe; diamogli voce oggi e sempre e dato che ci siamo, ricordiamoci anche che oggi si celebra anche la “Giornata Internazionale per l’Epilessia”; se occorre tenere viva l’attenzione, allora facciamolo per ogni essere umano. Facciamolo per i nostri figli e per i nostri nipoti; sosteniamoli in una crescita consapevole.